原标题:重磅!黄埔“十四五”规划和2035年远景目标纲要公布!

7月2日,黄埔区、广州开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要公布。

一、“十三五”时期发展成就

1、2020 年全区地区生产总值达3663 亿元,财税总收入连续四年超千亿,粤港澳大湾区的黄埔引擎不断夯实。人均地区生产总值达到高收入经济体水平。广州开发区在国家级开发区中的综合排名稳居第二,广州高新区排名跃升至第6 位、跻身世界10 大一流高科技园区建设序列,地区生产总值、上市企业数量、省级及以上研发机构总数、高新技术企业数等6 项指标居全国经开区榜首。

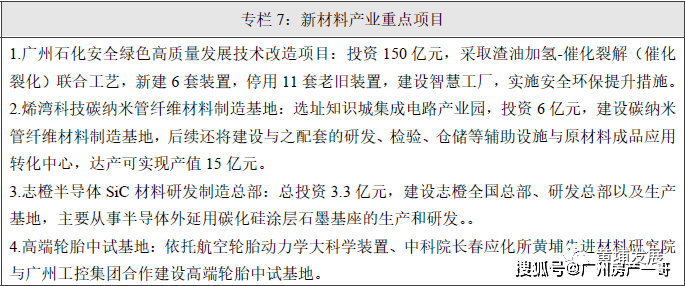

2、新一代信息技术、汽车制造、高端化工三个千亿级产业和生物医药、新能源、新材料、食品饮料四个五百亿级产业筑牢实体经济发展根基。

3、科技创新能力稳居全国经开区第一,规模以上高技术产业(制造业)产值占全市的72.6%。

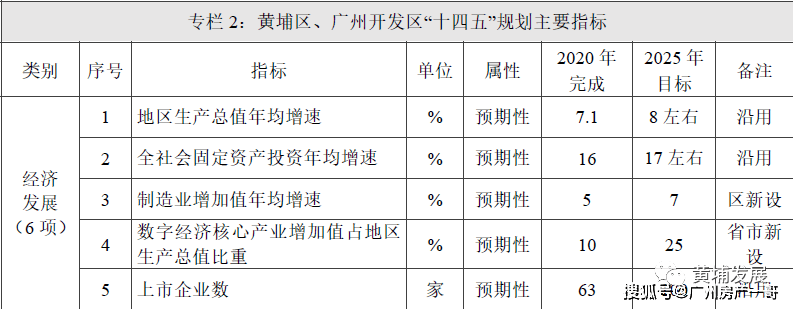

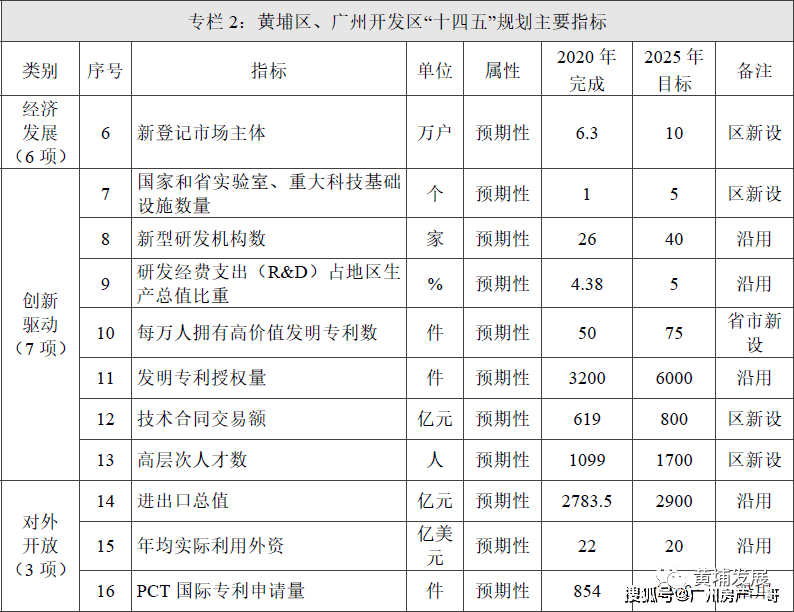

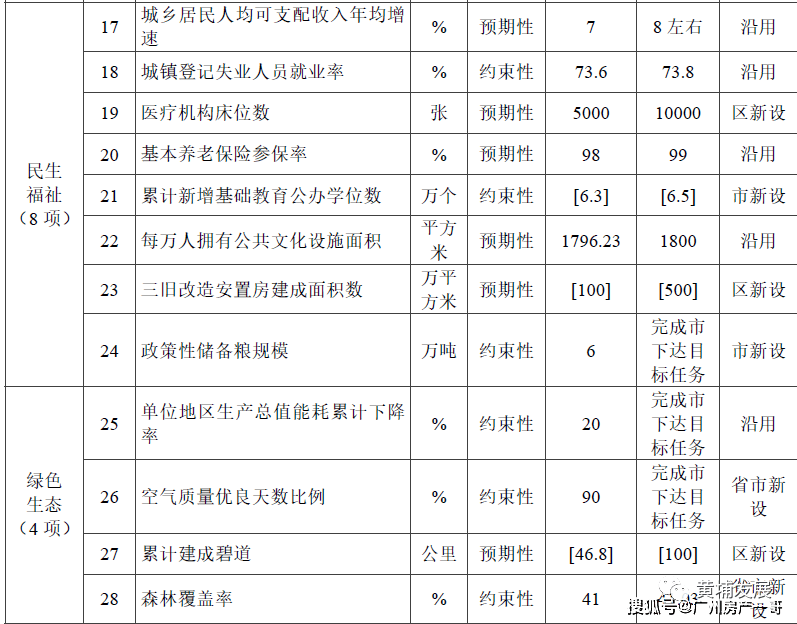

二、“十四五”发展目标

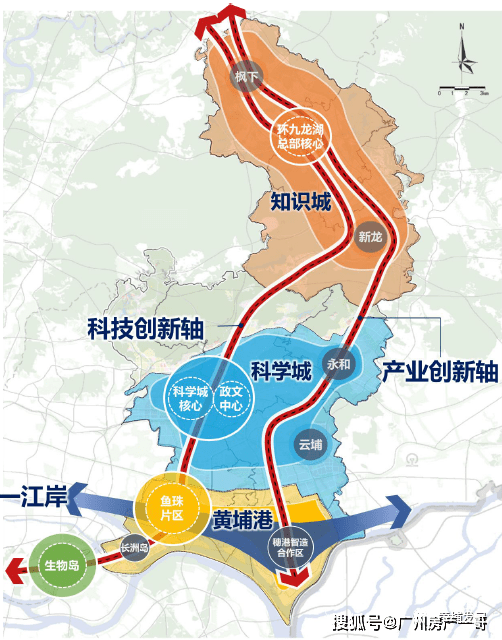

三、构筑“一岸双轴三片”新型发展空间

全面提升“一岸”,构建沿江产业带“最强最美十公里”。以广州第二中央商务区(黄埔片区)和广州人工智能与数字经济试验区(鱼珠片区)建设为战略引擎,加强与主城核心区共融协同,牵引城市功能沿岸东进,打造广州东部国际商贸服务轴。

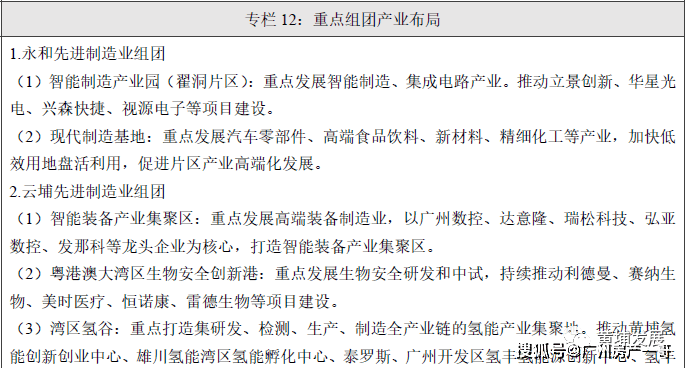

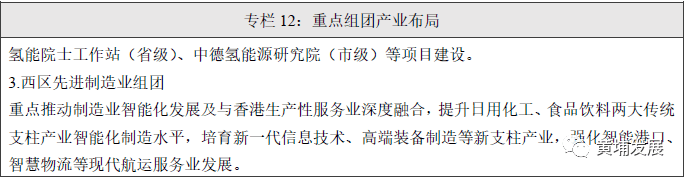

以创新大道和开放大道为“双轴”,构筑串接全域、山海相连、通江达海的智造创新网和总部经济带。以创新大道为科技创新轴,串联知识城、长岭居、科学城、长洲岛和生物岛。以开放大道-开发大道为产业创新轴,串联知识城、翟洞、永和、云埔、西区等片区,加强知识城片区战略性新兴产业与商业商务功能布局,推动永和、云埔、西区等组团制造业转型升级。

全面聚合“三片”,增强区域协同发展核心引擎功能。从北到南推动知识城、科学城、黄埔港“三片区”互动发展。北部片区以知识城中新国家级双边合作项目为牵引,创建广州发展新中心,与澳门共建穗澳合作示范园,辐射带动周边区域,融入广州主城“30 分钟交通圈”和“30 分钟生活圈”。中部片区以科学城扩容提质为契机,形成向西全面融入广州主城、向东辐射珠江东岸地区的带状枢纽,成为广州科技和产业创新支撑带。南部片区以十公里黄金岸线为纽带,链接生物岛、长洲岛、黄埔港和西区,构建产业互融、游憩互通、景致互映的滨江商务服务链与新城市客厅。

四、建设高效的现代流通体系

织密跨区轨道交通网,加快建设地铁7 号线二期和5 号东延线,争取地铁6 号线三期列入市轨道交通建设计划,积极推动“知识城-广州东站”“知识城-南沙”“黄埔高铁站-白云机场”等高速轨道建设前期工作,高密度连接广州市政务中心、珠江新城CBD、南沙、琶洲等区域,形成高效流动的1 小时通勤圈。积极融入国家铁路网络,推动“高铁城际入区”,配合做好广深第二高铁、广河高铁、广汕高铁、广中珠澳高铁等线路建设前期工作。打造黄埔高铁站、知识城高铁站等综合轨道枢纽,提升黄埔在“一心五向”市域轨道枢纽体系中的能级地位。

五、实现组团间“30 分钟”快连快通

形成“四区联动、快连快通”的组团间半小时交通圈。实施市政道路提升工程,优化改造与高等级路网衔接的交通节点,打通关键断头路。加快建设开放大道、创新大道、开达路南延线、知识大道、永九快速路、东部快速路等项目,推进开创大道、科学大道、开泰大道、开发大道、黄埔大道等城市主干路快速化改造和改扩建,重点打通知识城与科学城之间交通大动脉,完善知识城、科学城、鱼珠片区、西区、生物岛等片区路网体系。

加快片区内部路网建设。着力推进护林路四期、大沙东四期、香雪大道东延线、姬火路改造、开泰路快速化等工程建设,同步完善配套次、支路网,实现交通微循环,缓解骨架路网压力。

六、打响黄埔教育品牌

全力补齐部分早期建设楼盘未配备或教育配套设施不足的历史欠账,实施项目清单制管理,确保教育设施供给与实际人口增长相协调。进一步提高公办幼儿园和普惠制幼儿园占比,切实做好义务教育学位保障,加强基础教育均等化普惠化。推进普通高中教育多样化发展,完善特殊教育、专门教育保障机制。提升民办教育发展水平,着力解决来穗人员随迁子女就学问题。

加强高质量师资队伍建设,实施“建名校、引名师”工程,推动国际化、集团化办学,扩大优质教育覆盖面。以“黄埔军校系”“华师系”“广大系”优质教育品牌为龙头,打造从幼儿园到高中的特色教育品牌,建设一批市级义务教育名校,确保华南师范大学附属中学(知识城校区)、广州实验中学建成招生。大力发展创新教育、素质教育。以服务高端人才引进为核心牵引建设配置教育资源,打响“孩子读书到黄埔去”品牌。

全力支持新加坡国立大学广州创新研究院、西安电子科技大学广州研究院/研究生院、广州大学黄埔研究院/研究生院、广东外语外贸大学黄埔研究院建设。加快筹建广州交通大学、黄埔大学,吸引国内“双一流”和港澳高校在黄埔设立产学研深度融合的顶尖学院或重点实验室。

七、深入建设健康黄埔

加快区属公立医院建设,按照三级综合医院的标准规划选址新建黄埔区人民医院(广州开发区医院)新院区,推进黄埔区人民医院(广州开发区医院)西区院区统筹建设区域公共卫生临床中心、黄埔区中医医院升级改造,新建长岭街、龙湖街社区卫生服务中心,原萝岗红会医院转制为新龙镇卫生院,高质量构建城区15 分钟、农村(村改居)地区30 分钟医疗服务圈。

建设多层次综合性医疗设施和特色专科医院,打造一批临床重点专(学)科,提升专业化、国际化水平和区域辐射能力,打造国际化医疗新高地,推动黄埔创建健康促进区。加快岭南医院二期、知识城南方医院、广医妇女儿童医院等重点项目建设。

八、打造战略科技力量“黄埔军校”

着力打造以国家实验室、国家技术创新中心为引领,重大科技基础设施为支撑,各类高水平研究机构为协同的战略创新平台体系,高水平建设“1 1 3 N”战略创新集群,加快汇聚形成服务全省、辐射华南、链接全球的战略科技力量。高标准建设国家重大创新平台。

制定实施世界一流科研院所建设三年行动计划,推动大院强所布局向精准化、最佳化转变。强化大院强所集聚。筹建黄埔大学,加快建设西安电子科技大学、广州大学、广东外语外贸大学等研究院/研究生院,推动国家火炬创新学院落地,吸引港澳高校和国内“双一流”高校在黄埔设立产学研深度结合的顶尖学院或重点实验室。

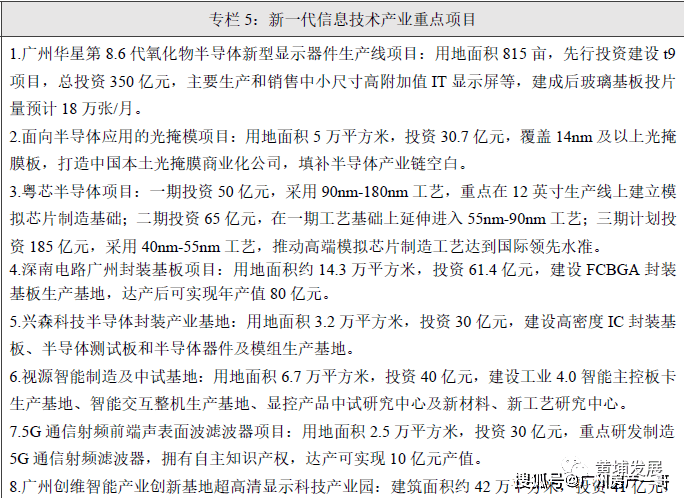

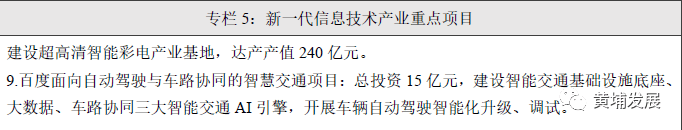

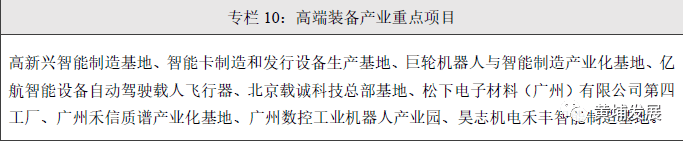

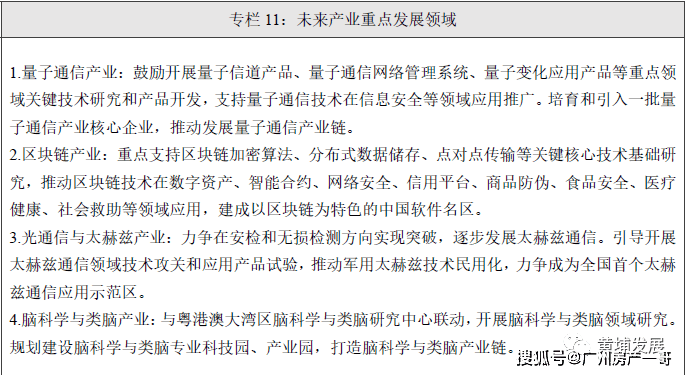

九、打造四大新兴优势产业链

1.建设新型显示产业链

遵循平板显示技术路径演进规律,实施“亮屏”工程,重点发展OLED 及Micro-LED、4K 及8K 超高清显示等产业,积极培育印刷显示、全新有机柔性显示等细分行业,深耕产业链建设,打造国际新型显示之都。

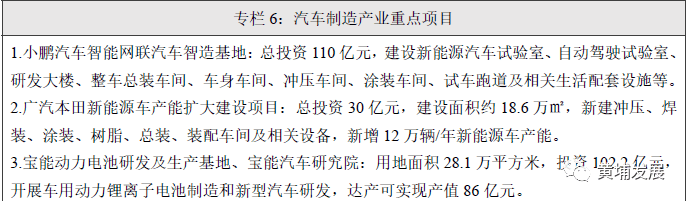

2.建设汽车产业链

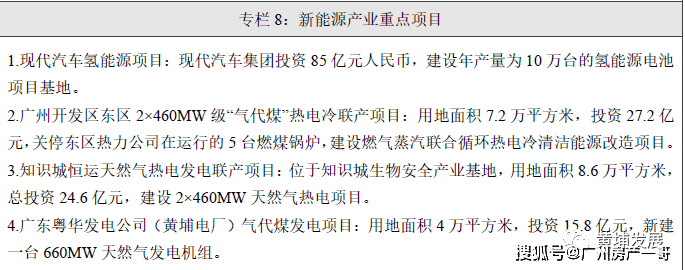

构建新能源汽车全产业链。推动小鹏汽车、明珞等在建项目达产,加快建设新能源汽车制造中心、智能网联汽车产业园等载体,引进新能源汽车龙头企业,强化整车、动力电池、电机、传感器、车载电子产业布局,搭建研发检测平台,大力发展氢燃料电池汽车产业,加快现代氢能等标志性项目落地建设。

3.建设生物医药与健康产业链

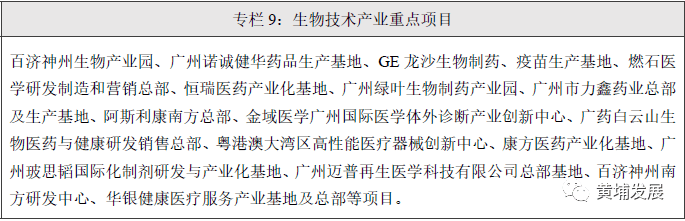

聚焦生物医药与健康重点领域,强化研发、制造、流通、服务全链条覆盖或关键环节掌控,打造一批特色细分产业链。

4.建设集成电路产业链

实施“强芯”工程,积极发展工业级IC 产业,带动传感器等高性能半导体元器件、设备、材料、应用等产业发展,加强第三代半导体领域布局,创建粤港澳大湾区集成电路产业发展核心区和芯片半导体产业集聚中心。

十、推进区域协调发展

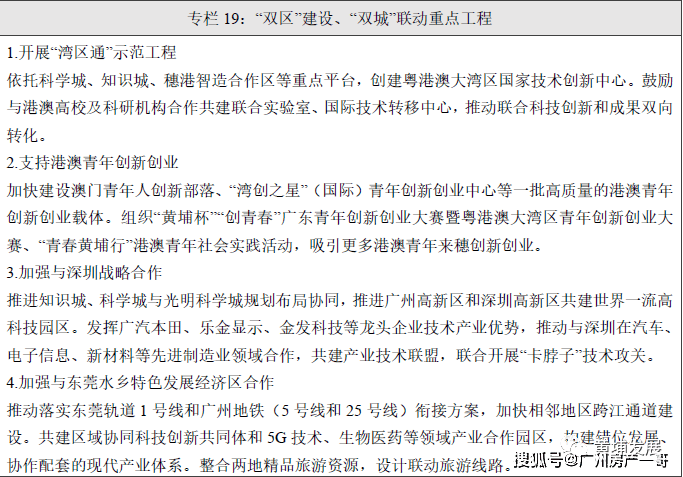

强化与东莞等周边城市地区协同发展,提升与东莞水乡特色发展经济区合作水平,共建大湾区深度合作先导区。推动落实东莞轨道1 号线和广州地铁(5 号线和25 号线)衔接方案,加快两地相邻地区跨江通道建设。

返回首页,查看更多

返回首页,查看更多

责任编辑:

020-81223080、13543498895

020-81223080、13543498895